![]()

晴れ

寒い日が続いていますが、如何お過ごしでしょうか。

最近は何かと忙しくネタは豊富にあるのですが…中々ブログを書く時間がありません。

更新が滞り気味ですが月に1度できれば2回は更新できるように頑張って行きたいと思います。

今回のお題は今話題の4Kディスプレイについてのお話になります。

実は今年に入ってすぐDELLの27インチ4Kディスプレイ(P2715Q)を予約していたのですが…

人気製品のため品薄状態が続き納品まで2週間以上待たされ、先々週やっと品物が届きました。

週末にセットアップを済ませようやく実用できる状態になったのでレビューしたいと思います。

まずは全体を見渡し、今まで使用していたDELLの27インチWQHDディスプレイ(U2711)と比較

しながら気になった点を上げて行きたいと思います。

![]()

外観はU2711より本体の厚みが薄く額縁が狭いため一回りコンパクトになったように感じます。

質感は残念ながら価格相応です。台座のプラスチック部ではバリが取られていない部分があり

その上から直接塗装されていたり、液晶裏面の樹脂カバーはチープで安っぽい感じがします。

入力インターフェースはデジタル端子のみ(HDMI、DisplayPort、miniDisplayPort)をサポート

出力インターフェースはDisplayPort(出力)とオーディオアナログ出力をサポートしています。

また、USB3.0ハブ機能を備えているので最大4機のUSB3.0/2.0機器を接続する事が可能です。

私はHDMI入力端子にChromeCastを接続しUSB3.0端子から給電させて使用しています。

PCを起動しなくてもChromeCastで動画や写真などを視聴できるので重宝しています。

![]()

PCとはDisplayPortで接続しているので音声もP2715Qのオーディオ出力端子を利用しています。

これによりディスプレイの物理スイッチでPCとChromeCastの入力を切り替えると、音声も同時

に切り替わるので手間要らずです。HDMIとDisplayPortはHDCPに対応しているので、PS3などの

ゲーム機やBDレコーダーを接続して利用する事も可能です。

液晶画面自体は表面処理(ノングレアスクリーンコーティング)が、かなり進化しています。

同じ非光沢IPS液晶ですが、U2711はギラギラしていて長時間使用していると目が疲れるのに対し

P2715Qはギラつきやドットの粒状感はあまり感じられず目に優しくて疲れ辛いです。

ただし斜め横から見てみると U2711は若干暗くなるだけですが、P2715Qは画面全体が白っぽく

見えます。決して視野角が狭いわけではないのでスクリーンコーティングの違いによるものだ

と思われます。

バックライトは LCD から LED に進化した事で消費電力と発熱量がかなり抑えられています。

U2711は消費電力が高く長時間使用すると湯たんぽの様に暖かくなっていたのですが、P2715Qは

LEDバックライトのお蔭で発熱は殆ど感じられなくなっています。

またLED化のおかげで本体の厚さも薄く、重量も軽くなっているので設置するのが楽でした。

製品の外観や他機器との接続性、パネルの見やすさなどについての感想は以上です。

この後はP2715Qを設置後、Windows8.1に施したセッティング内容について記述していきます。

通常、ディスプレイは接続して解像度を変更すれば、すぐに使えるようになるのですが…

27インチ4Kのディスプレイの場合、標準設定のままだと文字が小さくなり過ぎで実用的では

ないため、試行錯誤の末、以下の作業を施し常用できるように設定しました。

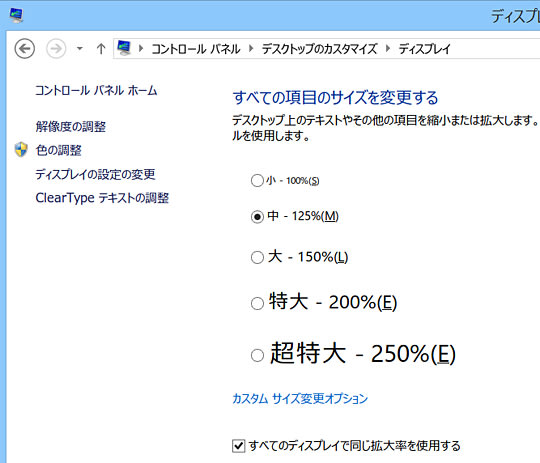

1.Windows8.1 update のディスプレイスケーリングを変更

27インチの画面に 3840x2160dpiの解像度を等倍で表示すると、フォントがコメ粒になり

近付かないと見えないので「ディスプレイ」の「詳細設定」でスケーリングを変更しました。

![]()

前のディスプレイと同じアイコン・文字サイズにする場合は「150%」指定になるのですが…

もう少し多くの情報を表示したいと考え「125%」の拡大表示で運用する事にしました。

2.ガジェットの削除

ガジェットは Windows8以降、廃止されているのでスケーリングに対応していません。

スケーリングを変更しても、ガジェットのアイコンサイズは変わらず小さなままで表示され

見難いので、ガジェットの使用を諦めました。

※ CPUの使用率とコア温度が気になるため「Core temp」および「intel turbo boost」アプリ

のみWindows起動時に常駐するように設定して置きました。

3.文字を見やすくするため「MacType」を導入

スケーリングでアイコン・文字サイズを大きくすると フォントが全体的に薄く、細く表示

されるので可読性が落ちます。スケーリングのみ変更した場合、以下の様に表示されます。

![]()

システムフォントを変更する「MacType」を以下のサイトを参考に導入してみました。

・

http://ascii.jp/elem/000/000/924/924982/index-2.html

MacType導入後は以下の様な表示になります。 ※ フォントは「LCD」に設定しています。

![]()

システム全体のフォントは見やすくなりますが、VM環境でゲストOSを動作させようとすると

エラーになり動作しない場合があるので、その際には MacTypeの「プロセスマネージャー」

からタスクに対するフォントの適用を「停止」させています。

![]()

※ この指定はタスクが常駐している間のみ有効なので、タスクを終了させたり Windowsを

再起動させたりすると元の状態に戻ってしまいます。従って VM環境でゲストOSを起動

する際、毎回タスクに対するフォントの適用を停止させなければなりません。

4.常用しているブラウザ(FireFox)の設定変更

IE10・Chrome・FireFoxなどのブラウザでは、描画のハードウェア支援機能が有効になって

いるとMacTypeが効かないので、描画のハードウェア支援機能、もしくはDirect2Dを無効化

する必要があります。私は描画のハードウェア支援機能を無効にしてしまうとスクロールが

もたつくためDirect2Dのみ無効化して使用しています。

FireFoxでDirect2Dを無効化する手順は以下の通りです。

・アドレスバーに「about:config」と入力し「Enter」キーを押下する

・「動作保証の対象外になります!」と警告メッセージが表示されるが…

かまわず「最新の注意を払って使用する」ボタンをクリックして先に進める

・「dfx.direct2d.disabled」の値を「True」に変更する

![]()

・FireFoxを再起動

次に標準の表示倍率(100%)では、Yahooなど情報サイトのフォントが小さ過ぎるので

デフォルトの倍率を変更するアドオン「Default Full Zoom」を導入し、既定のページ

ズームレベルを(110%)に変更しています。

![]()

以上の設定を行い、Windows8.1 updateを視野性に優れたフォントに変更し使用しています。

![]()

※ 画像をクリックするともう少し大きなイメージで確認できます。

Macや Linuxなどを搭載したPCや、Androidなどのタブレット端末では、昔からスケーリングを

考慮し設計されているので、画面の解像度が上がっても特に不具合は生じないようですが…

Windowsは Vista以前スケーリングに対応しておらず、またWindows8.1から新しいスケーリング

技術が導入されたので古いソフトとの相性問題やデフォルトのフォントの汚さが目につきます。

過去の資産を引きずっているので仕方ありませんが、これからは高ppiの液晶を搭載したPCが

増えてくるので、Windowsもスケーリングに対して今まで以上の改善が必要になる事でしょう。

Windows10で、このスケーリング機能に対して何処まで手が入るか注目して行きたいと思います。

![]() 人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

曇り

曇り

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

晴れ

晴れ

のち

のち